お知らせ

授業の最近作より

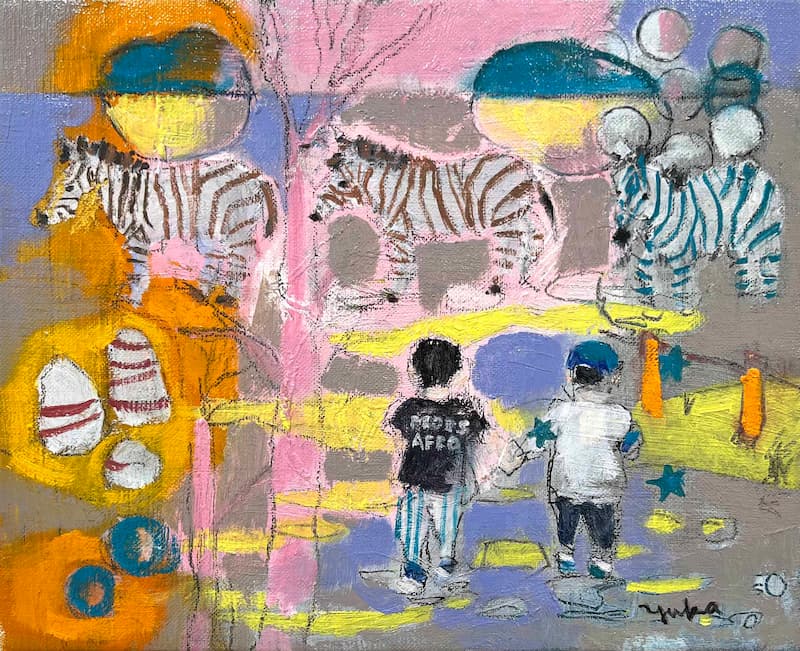

H.Y.さん作品

油絵の具・キャンバス F3号

抽象画コース在籍

一見、空想で描かれたかのように見えるこの作品は、実際にご自身が動物園で撮影した写真を資料にして描かれています。写真をモチーフに絵を描くとなかなかその写実的なイメージから離れられないものですが、作者は「描きたいものを抽出する」という作業を独自の視点で行い、明るくポップな作品に仕上げることに成功しています。ここまで対象物を取捨選択し、デフォルメを加える作者の技量にはとても高いものを感る一方、作品から伝わる第一印象が「上手さ」ではなく「可愛らしさ」であることは、作者の対象物を愛おしむ気持ちゆえではないでしょうか。

大人のための、本格絵画教室。

初心者指導に定評があります。

「デッサンを基本からしっかり」「気軽に水彩を楽しみたい」「本格的な日本画にチャレンジしたい」などなど、大人の描きたい絵は実にさまざまです。

え塾ではそんなニーズに応えられるよう、曜日・時間毎に様々なコースをご用意しています。どのコースでも、初心者大歓迎!画材の使い方から始め、基本のデッサン、楽しめる絵作りまで、状況に合わせ指導します。

絵画コースA/B

授業実施日:月~金

デッサンコース

授業実施日:火・水・木・土

水彩画コース

授業実施日:月・金・土

日本画コース

開催日:火

抽象画コース

開催日:月

短期講座

開催時期:不定期

ただいま募集しておりません

最近の投稿

お問合わせ

ご質問やご要望等何でもお気軽にお問い合わせ下さい。ご返信までにお時間がかかる場合もございますのでお急ぎの方はお電話にて直接お問い合わせ下さいませ。授業の見学も大歓迎です!

授業の見学を随時行っております。ご希望の方はお電話にてご予約ください。